无人机农业遥感应用

发表时间:2018年07月18日浏览量:

无人机遥感的农业应用

1) 农业资源调查

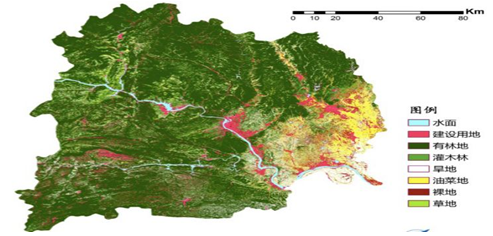

中国的农业遥感技术起步于20世纪80年代初。二十余年取得了大量赶超世界先进水平的理论研究与应用成果。比如,作为我国农业遥感应用的代表,由中国科学院资源环境局主持的“黄土高原遥感专题研究”项目,在林草资源遥感调查、土壤侵蚀定量遥感调查、土地类型遥感综合研究、草场生物量的遥感估算、农业地物光谱特征及其应用基础研究以及黄土区暴雨与下垫面关系的遥感分析等许多方面取得了大量成果。为黄土高原的综合治理提供了全方位的技术支持。我国近年完成的“三北”防护林遥感综合调查。在包括西北大部、华北北部和东北西北部总面积为128万km2的“三北”造林一期工程的调查中。完成了对现有防护林类型、分布、面积和保存率;草地数量、质量和分布;土地资源类型、分布、数量及利用现状的调查。提供了200余幅各类遥感专题系列图,建成了全区资源与环境信息系统.为掌握防护林区现状、林区的进一步发展和规划奠定了基础。

2) 农业保险评估

中国是农业灾害发生频繁且灾情严重的国家之一。农业保险已成为农民灾后恢复生产和灾区重建的重要资金来源,风险保障和经济补偿作用日益凸显。但是,农业保险面临着信息不对称和经营成本高等问题。而卫星、无人机空间信息技术,可将保险标的空间化,建立承保标的空间数据库,为承保和理赔工作提供空间数据和分析管理支持,实现“按图承保”和“按图理赔”,以遥感技术支持下的农业保险模式创新应用促进农业保险模式的转变,从而有效的解决农业保险存在的信息不对称和经营成本高等问题,充分发挥农业保险支农惠农的社会管理职能,提升农业保险的风险管理水平,以更好的服务“三农”。

3) 农作物实际播种面积的监测与估算

遥感信息因其信息量丰富、覆盖面大、实时性和现实性强、获取速度快、周期短和可靠准确性以及省时、省力、费用低等优点,被广泛用于测定农业用地的数量和质量的动态变化。通过遥感卫星监测并记录下农作物覆盖面积数据,在此基础上可以对农作物进行分类,估算出每种作物的播种面积。遥感估产是建立作物光谱与产量之间联系的一种技术,通过光谱来获取作物的生长信息。在实际工作中,常常用绿度或植被指数作为评价作物生长状况的标准,植被指数中包括了作物长势和面积两方面的信息。

4) 农作物的长势与产量的监测与估算

农作物长势监测指对作物的苗情、生长状况及其变化的宏观监测。不同作物的发育期不同、长势不同,它们的光谱反率不同,叶面积和生物产量有很好的线性关系。利用这一特性可以测定叶面积指数,从而监测作物长势,进行估产。也可以利用0.6~0.7mm的可见光与0.75~1.00mm的近红外两个波长范围的反射率比值来估算生长量,比值愈大说明作物生长愈好,反之生长不良。再根据比值与干物重建立回归关系,求出回归系数,从而获得单位面积产量的近似公式。

5) 农业灾害监测

对重大灾害进行动态监测和灾情评估,减轻自然灾害所造成的损失是遥感技术应用的重要领域。利用遥感技术,结合各种自然灾害的实际应用模型,研究监测各种自然灾害的发生、发展、灾情、损失、评估等,同时对监测到的灾情及时预报,从而最大限度地减轻自然灾害所造成的损失。目前遥感灾害监测已经比较成熟地应用在干旱、洪涝、冻害等农业气象灾害的监测中。气候异常对作物生长有一定影响,利用遥感技术可以监测和定量评估作物受灾害程度,作物受旱灾涝灾影响的面积,对作物损失进行评估,然后针对具体受灾情况,进行补种、浇水、施肥或排水等抗灾措施。

6) 数字农业

数字农业是遥感、地理信息系统、全球定位系统、机电一体化与农业的有机结合,是遥感技术在农业领域应用的集中体现。数字农业是一个信息密集型的技术,对信息获取、处理技术具有极高的要求,也是信息技术发展到一定程度的必然结果;另外,数字农业也是一项环境友好的技术,因为农业生产中农药和化肥的过量施用,会造成严重的环境污染,农业耕作过度也将导致诸如水土流失等环境的破坏。